トップ > 国土交通省・最新の動き > VOL.166 令和4年版土地白書について

VOL.166令和4年版土地白書について

「令和3年度土地に関する動向」及び「令和4年度土地に関する基本的施策」

- Report

- 国土交通省

- 政策統括官付

2022

9.14

2022年6月10日に「令和4年版土地白書」が閣議決定されましたので、今回はその内容についてご紹介します。

土地白書とは

土地白書は、土地基本法(平成元年法律第84号)の規定に基づき、土地に関する動向等について、毎年国会に報告しているもので、本年版は、「令和3年度土地に関する動向」「令和3年度土地に関して講じた基本的施策」「令和4年度土地に関する基本的施策」の3つから構成されています。

まず、第1部「土地に関する動向」については、第1章で地価を始めとする不動産市場等の動向や、土地問題に関する国民の意識調査結果等を報告しています。次に、第2章では、人口減少社会における所有者不明土地対策等の取組と関連施策の動向について記述しています。

第2部では、令和3年度に政府が土地に関して講じた施策、第3部では、令和4年度に政府が土地に関して講じようとする基本的施策について記述しています。

今回は第1部「土地に関する動向」についてご紹介します。

[第1部第1章]令和3年度の不動産市場等の動向

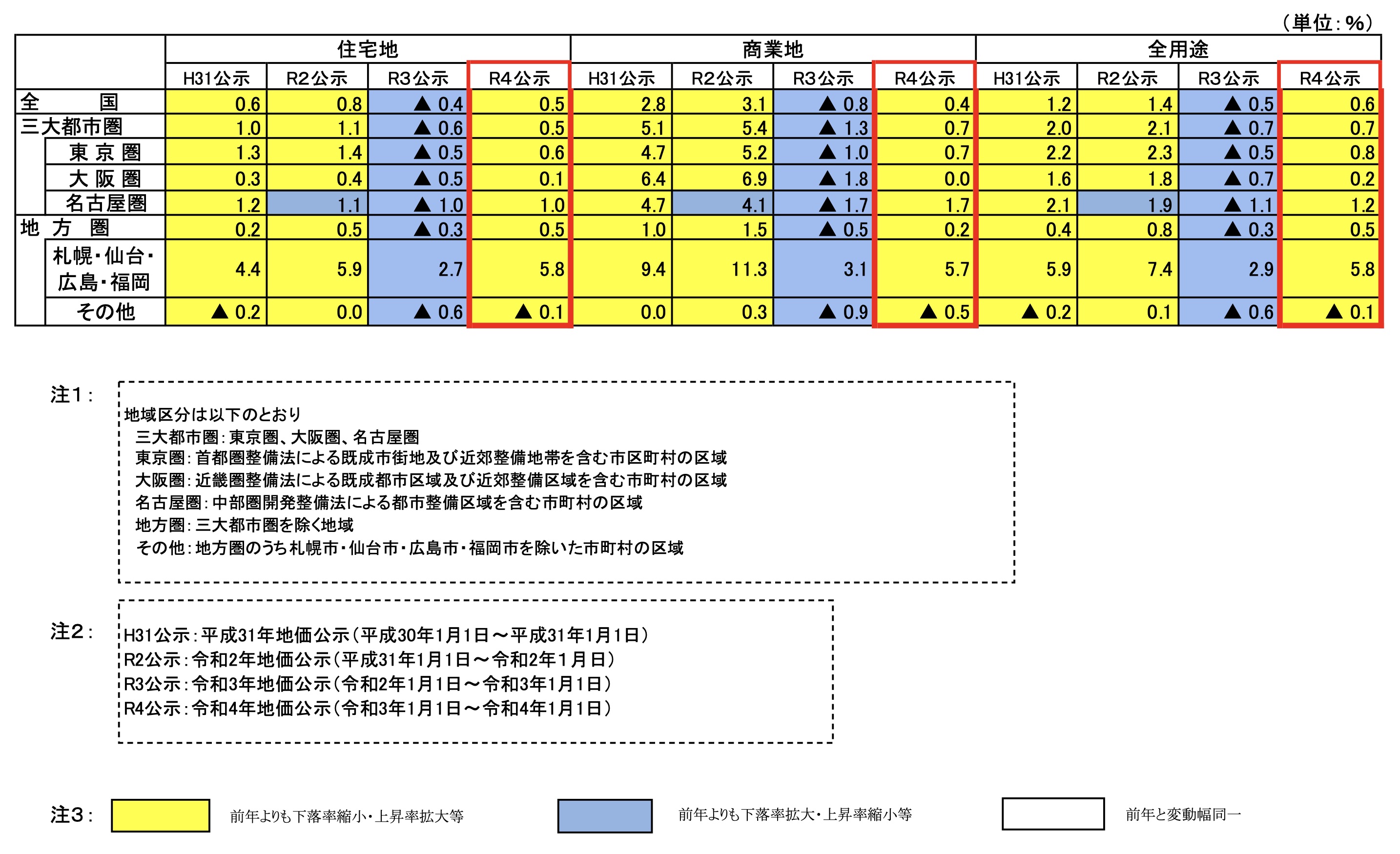

国土交通省「地価公示」により、令和4年1月1日時点における全国の地価動向をみると、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも2年ぶりに上昇に転じています。

三大都市圏の平均変動率でみると、全用途平均・住宅地は東京圏、大阪圏、名古屋圏のいずれも2年ぶりに上昇に転じ、商業地は東京圏、名古屋圏は上昇に、大阪圏は横ばいに転じています。

地方圏では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも2年ぶりに上昇に転じています。地方圏のうち地方四市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇が継続し上昇率が拡大しました。地方四市を除くその他の地域では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも下落が継続していますが下落率は縮小しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が徐々に薄れつつある中で、全体的に昨年からは回復傾向が見られ、住宅地については、景況感の改善、低金利環境の継続、住宅取得支援施策等による下支えの効果もあり、取引件数は昨年と比較して増加しています。全国的に住宅地の需要は回復し、地価は上昇に転じ、また、都市中心部の希少性が高い住宅地や交通利便性、住環境に優れた住宅地では地価の上昇が継続するとともに、生活スタイルの変化による需要者のニーズの多様化などにより、バス圏や郊外の相対的に価格水準の低い地域にも上昇範囲が拡大しています。商業地については、都心近郊部において、景況感の改善により、店舗やマンション用地に対する需要が高まり、上昇に転じた地点が多く見られました。また、駅徒歩圏内の繁華性のある商業地や地方圏の路線商業地など日常生活に必要な店舗等の需要を対象とする地域では、上昇地点が増加するとともに、再開発事業等の進展期待がある地域やマンション用地と競合する地域で、上昇地点が見られることが地価上昇の要因となりました。

国土交通省では「土地問題に関する国民の意識調査」(以下「意識調査」)を毎年行っています。「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」という質問に対し、「そう思う」と回答した者の割合は17.4%、「そうは思わない」と回答した者の割合は27.5%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が35.8%となりました。過去の調査結果では、平成21年度意識調査から令和2年度意識調査まで「そうは思わない」の割合が「そう思う」の割合を上回る結果が続いており、今回の意識調査でも「そうは思わない」の割合が「そう思う」の割合を上回りました。

[第1部第2章]人口減少社会における所有者不明土地対策等の取組と関連施策の動向

本章では、人口減少社会における所有者不明土地対策等の取組と関連施策の動向として、まず第1節において、所有者不明土地の対策を巡って行われている様々な取組を取り上げ、第2節において、「所有者不明土地法」の改正の経緯・背景や内容を取り上げるとともに、第3節において、新たな国土計画や、デジタル技術の活用による土地利用の円滑化のための取組など、これからの土地政策に関連する分野における新たな動向について取り上げています。

●第1節 所有者不明土地対策等における取組状況

本節では、平成30年に成立した「所有者不明土地法」で創設された、「所有者不明土地の利用の円滑化を図るための仕組み」「所有者の探索を合理化するための仕組み」「所有者不明土地を適切に管理するための仕組み」についての事例を記載するとともに、所有者不明農地や所有者不明森林への対応、民事基本法制の見直し等の取組を記載しています。

○所有者不明土地の利用の円滑化を図るための仕組み

所有者不明土地の利用の円滑化を図るための仕組みとして、反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く)がなく現に利用されていないなど、一定の条件を満たす所有者不明土地について、公共的な目的のために利用することができる制度(地域福利増進事業)や、公共事業において所有者不明土地を収用する際に収用委員会の審理手続を省略する制度(土地収用法の特例)が創設されました。

地域福利増進事業とは、所有者不明土地を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度で、事業を実施しようとする者からの申請を受けて、都道府県知事が裁定することにより、所有者不明土地に10年間を上限とする使用権を設定して、利用することを可能とするものです。これまで地方公共団体や一般社団法人等による地域福利増進事業の活用に向けた所有者の探索などの準備が進められ、令和3年9月には、新潟県粟島浦村が地域福利増進事業の裁定の申請を行い、令和4年4月に新潟県知事により全国初となる裁定の公告がなされたところです。今後、粟島浦村は、防災空地として整備し、粟島浦村防災会議において新たな避難場所として指定する予定です。

また、土地収用法の特例については、「所有者不明土地法」第27条(都市計画事業については同法第37条)に規定されており、令和4年3月末時点で6件の裁定がなされています。「所有者不明土地法」の施行後、初めて土地収用法の特例を活用した裁定の申請があった事業は、国土交通大臣(国土交通省関東地方整備局)及び東日本高速道路株式会社(以下「起業者」)が施行する「高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事」です。起業者が令和2年3月9日に茨城県知事に対して裁定の申請を行い、同年8月20日に茨城県知事により裁定がなされました。裁定の申請から裁定までの期間は164日(約5ヶ月)となり、平成30年度に所有者不明土地を対象として、「土地収用法」に基づき収用された事例の裁決の申請から採決までの収用手続に要した平均期間(約9ヶ月)と比べて、約4ヶ月短縮されました。

●第2節 所有者不明土地法の一部を改正する法律

「所有者不明土地法」の制定時の附則においては、施行後3年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、必要に応じて見直しを行う旨が定められています。本節においては、「所有者不明土地法の一部を改正する法律」が令和4年4月27日に成立し、同年5月9日に公布された経緯や背景、改正の内容について取り上げています。

○利用の円滑化の促進

地域福利増進事業等を実施しようとする現場のニーズを踏まえつつ、既に対象となっている簡易な構造の建築物と同程度に補償金の算出が容易であると認められるような、損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が存する所有者不明土地についても、地域福利増進事業等の対象に追加されることになりました。また、地域における防災力を向上させる観点から、防災用の資材や食料等を備蓄する倉庫や、非常時に電気又は熱を供給するための非常用電気等供給施設といった地域の災害対策に役立つ施設を整備する事業について、新たに地域福利増進事業の対象となる事業に追加されました。併せて、購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者が整備する場合に、土地の使用権の上限期間が10年から20年に延長されるなどしました。

○災害等の発生防止に向けた管理の適正化

防災上緊急性の高い場合において、行政が所有者不明土地に直接対応することができる制度を求める地方公共団体も多く、適正に管理されていない所有者不明土地に対応することができる手段の創設が課題となっていました。このような課題を踏まえ、制定時においては所有者不明土地の「利用の円滑化」と「土地所有者の効果的な探索」を規定していた「所有者不明土地法」の目的について、新たに「管理の適正化」が追加されることとなりました。併せて、管理不全土地対策に取り組む市町村を支援する観点から、行政的・民事的措置の両面から取り得る手段の充実が図られました。

○所有者不明土地対策の推進体制の強化

市町村をはじめとする地域の関係者が一体となって、綿密な連携のもとで計画的に所有者不明土地対策に取り組んでいけるよう、地域における連携体制を強化するための仕組みが創設されました。

●第3節 関連施策の動向

デジタル技術を活用して効率化や利便性の向上を図ることで、これまでより少ない人口規模でも、都市的機能等を持続的に提供することが可能となることから、デジタルを前提とした新たな国土計画を検討しています。また、官民が保有する土地・不動産関連情報の連携・蓄積・活用を促進することを通じて、デジタル技術を活用した土地利用の円滑化が求められています。本節では、具体的事例とともに、これからの土地政策に関連する分野における新たな動向について記載しています。

○国土の長期展望と新たな国土計画の策定

国土審議会計画推進部会国土の長期展望委員会では、2050年を見据えた今後の国土づくりの方向性について検討を行い、令和3年6月に「国土の長期展望」の最終とりまとめを行いました。「国土の長期展望」の最終とりまとめでは、「真の豊かさ」を実感できる国土を国土づくりの目標に据え、目標実現に向けた3つの視点(「ローカルの視点」「グローバルの視点」「ネットワークの視点」)を盛り込みました。

○国土の管理構想

国土交通省は、国土審議会計画推進部会国土管理専門委員会での議論を踏まえ、令和3年6月に、「国土の管理構想」をとりまとめました。「国土の管理構想」とは、現行の「国土利用計画」(平成27年8月14日閣議決定)で示された方針に基づき、人口減少下の適切な国土管理の在り方を示すものです。

○土地・不動産情報ライブラリの構築

土地・不動産関連情報は、官民ともに多様な情報が散在し、システム整備・運営等の面で多重に費用を要するだけでなく、必要な情報へのアクセスコストが増大することで、不動産流通の活性化と土地・不動産分野でのDX促進の障壁となっています。このため、国土交通省では、誰もが容易に利用することができ、外部サイトとのデータの連携を図るWEBシステムとして、土地・不動産の関連情報を可視化する「土地・不動産情報ライブラリ」の構築・運用の検討を進めています。

○不動産IDのルール整備

官民の各主体が保有する不動産関連情報の連携・蓄積・活用を促進することを通じて、不動産業界全体の生産性の向上、市場の活性化及び透明化を図るとともに、今後、本格的なデジタル社会を迎えるに当たって、不動産DXを推進する上での情報基盤整備の一環として、令和3年度に、不動産を一意に特定することができる、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」のルールを整備し、令和4年度から順次運用開始を予定しています。

土地白書本文の公開について

今回は、土地に関する動向について概要を紹介しましたが、土地白書本文では各種統計データを用いたより詳細な分析と、政府の土地に関する基本的施策を記載しています。土地に関する動向や施策について理解を深める際の参考としていただければと思います。

詳しくは、国土交通省ホームページ「土地白書」 を参照ください。

※執筆の内容は、2022年6月末時点によるものです。

国土交通省・最新の動き一覧へ