トップ > 話題の不動産キーワード > VOL.78 不動産引き取りサービス

VOL.78

不動産引き取りサービス

〝売れない〟不動産も引き取る。空き家・空き地対策への期待と不安

執筆住まい・まちづくり研究家 桑島良紀(明海大不動産学研究科博士課程)

2025

7.16

「不動産引き取りサービス」を知っているだろうか? このサービスは、所有者が手放したいと思っている土地や建物を、一定の条件で手数料と引き換えに不動産を引き取ってくれるサービスのことだ。特に、売れる見込みがない物件も引き取ってもらえる点は困っている人には助かるサービス。総務省によると、利用目的のない空き家が全国に約385万戸もあり、そのなかには売却もできず、解体や修繕するお金もなく処分に困って放置されているものもある。また、所有者が分からずに空き地のまま活用されない土地も増えている。空き家・空き地対策として不動産引き取りサービスは少子・高齢化で今後も伸びる分野だといえるが、比較的新しいサービスであることから課題も見えてくる。

通常の不動産売買とはどう違う?

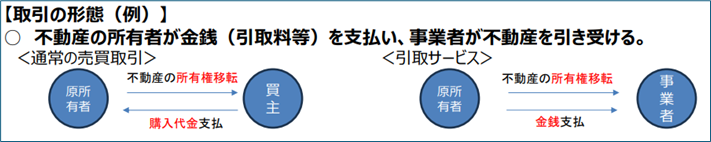

まず始めに、不動産引き取りサービスが通常の不動産取引と違う最大のポイントは、不動産の売買ではないということだ。そのため、サービスを提供する事業者は、宅地建物取引業者である必要はない。重要事項説明のような権利や制限を説明する義務もなく、法定書式が未整備であることなど利用者の法的保護が弱いという点があげられる。

また、事業者情報が十分でない場合、利用者は信用できる事業者の判断が難しいことや、さらに、サービス料の水準が判断しにくいという課題もある。この点は、後ほど詳しく触れる。

出所:国土交通省資料より

不動産引き取りサービスは、不動産の所有者が金銭を払って事業者が不動産を引き受ける。「引き取りの可否の判断までは無料」を標榜する事業者もあり、「使い道のない相続不動産がある」「田舎の土地を持っているが管理が大変」「固定資産税だけ払っていて活用できていない」「売れない物件で困っている」といった所有者のニーズに対応する。

引き取りサービスのおおまかな流れは、所有者からの問い合わせ・無料査定(見積もり)依頼→物件調査・ヒアリング→費用・引き取り可否などの条件提示→契約締結→所有権移転手続き→不動産の引き渡しで完了となっている。

引き取り対象の不動産の幅は広く、①山林、原野、農地(利用価値が低い、管理困難なもの)、②空き家、③市街化調整区域にある土地、④相続したが使わない不動産、⑤売却しても利益が出ずに維持費が高い物件などがある。

見えてきた課題は?

国土交通省においても不動産引き取りサービスに注目しているようだ。同省はインターネットで引き取りサービスを行っている事業者を調査。調査した59社のうち宅建業者は38社で、6割強を占めていた。実績が確認できる引き取りサービス事業者の引き取り実績は、3社合計で累積1055件(2021年~2024年)、サービス料については約15万円~500万円までと幅がある。

サービス料の金額幅が大きいのは、不動産の個別性という面もあるが、宅建業者と異なり報酬規定がないことに起因する。これだけ料金の幅があると、不慣れな利用者が適正なサービス料であるのかを判断することが難しくなる。見積もりを複数の事業者から取るなど、慎重な対応が必要になるだろう。

国土交通省は引き取りサービスについて、不動産所有者のニーズに対応したものであり、サービスそのものに問題はないとしている。ただ、宅建業法などの規制が及ばないことから、課題として3つの点に注視する必要性も示している。

まずは、①取引の安全性の確保。所有者が金銭を払ったにも関わらず所有権移転登記を行わないなど、取引上のトラブルが発生しないかといったことだ。

次に、②不動産の適正価格での取引機会の確保として、市場価格で売却可能な不動産が引き取りサービスにまわされることで、適正価格での取引機会を失う可能性を示唆している。

③引き取り後の不動産の適正な管理については、将来的に管理不全土地や所有者不明土地が増加することになることへの懸念を示している。国は、ゴミであふれ雑草が生い茂った管理されていない土地や、所有者が分からず対処が難しい土地問題の解消を目指している。

事業者団体発足、自主規制で課題に対応

空き家に限らず相続などで売るに売れず、処分に困った不動産を引き取るサービスは、今後、成長の余地が大きな分野だといえる。社会問題化している放置空き家や耕作放棄地などを解消する不動産の新たなサービスとして期待も大きい。一方で、いまのところ大きなトラブルがないものの、宅建業法をはじめとした法令の適用外となる点に留意することも懸念としてあげられている。不動産処分に困った消費者の弱みにつけ込んだ第二の原野商法といわれるような怪しい勧誘や詐欺的な金銭トラブルの例も政府広報により公表されている。

こうした中、2023年には事業者による任意団体「不動産有料引取業協議会」が発足。ホームページで「有料引取業者の選び方」などの情報を公開し、この新たなサービスが詐欺的な取引といわれるようなことのないように自主規制をする動きも出ている。

不動産に限らず、これまでの日本では新しいビジネスが生まれてくると、安全性を重視する余りにその芽を育てる機会を失うこともあった。サービスの利用者を保護しながら、新しいビジネスの健全な成長を後押しするには、不動産のプロや行政はどう関わっていけばいいのだろうか。期待と不安が入り交じる中、まずはその動きを注視し、万が一トラブルなどが起きたときにはプロや行政が手をさしのべられるようにすることも必要ではないだろうか。